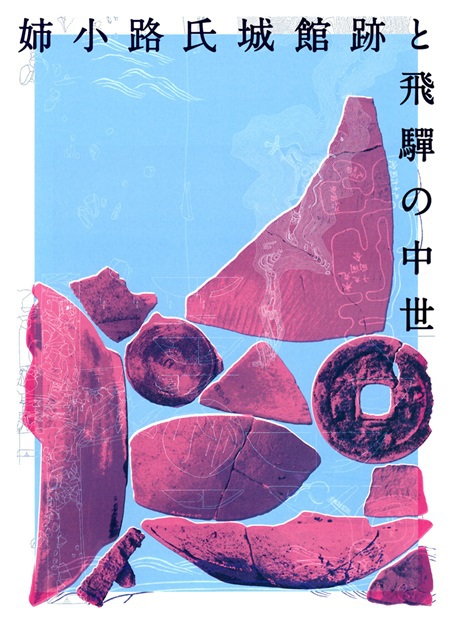

「姉小路氏城館跡と飛騨の中世」展と古川考古学散歩

(飛騨市美術館企画展カタログから)

学習会のお知らせ

会員以外の方も参加できます。事前申し込み不要。

12月3日(日) 9時40分頃 飛騨市美術館前集合

「姉小路氏城館跡と飛騨の中世」展見学(学芸員ギャラリートークに参加)

その後、古川考古学散歩(増島城跡、塔の腰廃寺塔心礎 等)

参加費 会員以外の方は、入館料200円お願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★本会に質問や感想、情報提供などがある方は

下記メールよりお気軽にご連絡ください。

(*を@に変えて送信してください)

jo-lucky*hi3.enjoy.ne.jp

★本会の成り立ち、過去の活動、

刊行物等はこちらをご覧ください。

飛騨考古学会PDF